8月14日 初盆参り|静かな祈りと受け継がれる絆(地録天神社)

翌日の「盆押し」本番を前に執り行われた初盆参り。それは賑わいよりも、静かな祈りの温度で満ちる一日でした。遺族から寄せられた手紙、幼い子が青年部の小学生の手を離したがらない姿、食卓を囲んで涙と笑顔が交差する夜。——この日、私たちは「祭りの本当の意味」をもう一度、胸の奥で確かめました。

1. 序章――夏の空と、灯りのはじまり

午後の熱気がゆっくりと陰りはじめ、空の青に夕茜が滲みだす頃、地録天神社の境内に人が集まりはじめました。提灯の白い紙を通して透ける光は、日常の色とは違って見えます。行事のための灯りであり、亡き人を迎えるための道しるべでもあるからでしょう。緊張と安堵、凛とした背筋と温かなまなざし。そんな相反する気配が不思議と調和し、境内全体に静かな律動を与えていました。

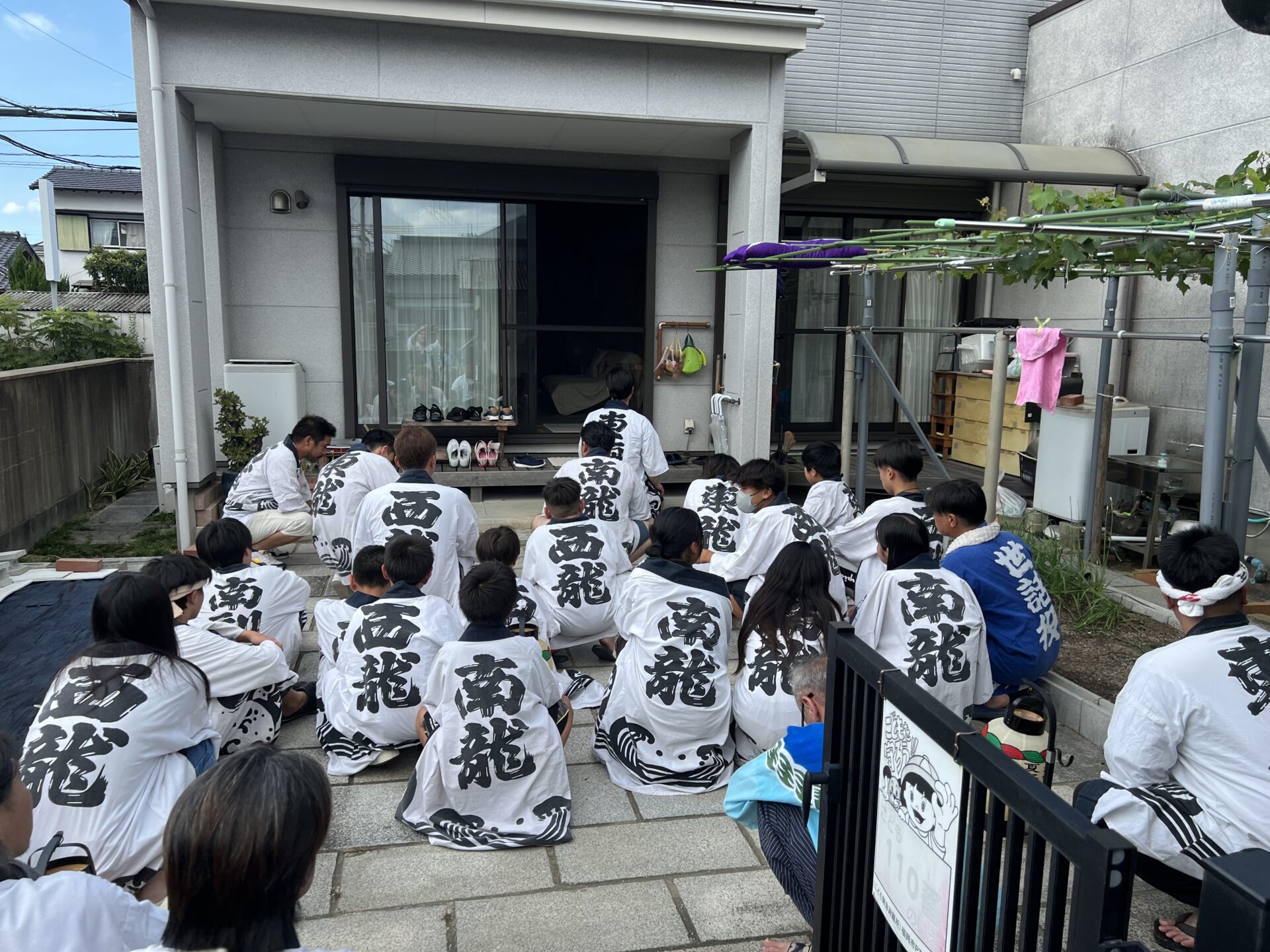

白と紺の法被を身に纏った青年部の背中には、この地域の時間が重なっています。子どもだった彼らが、今は小さな子の手を引く側になった。祭りは「見せる」だけでなく「渡す」ためにある。それを知っている背中でした。

2. 行列――家々を巡り、祈りを手渡す

一軒、また一軒。白提灯の下で合掌し、ことば少なに頭を垂れる時間が続きます。そこには派手な演出も、過剰な拍手もない。ただ、「ありがとう」「忘れない」という気持ちだけが確かにありました。私たちは祈りを「届け」に行くのではなく「手渡し」に行くのだと、その場に立って初めて理解します。

涙は「悲しみの形」だけではありません。もう一度出会えたと感じるときにも、涙はこぼれます。門口で微笑むご家族の目尻の光は、まさにその涙でした。私たちは胸の内で同じことをつぶやきます——「おかえりなさい」。

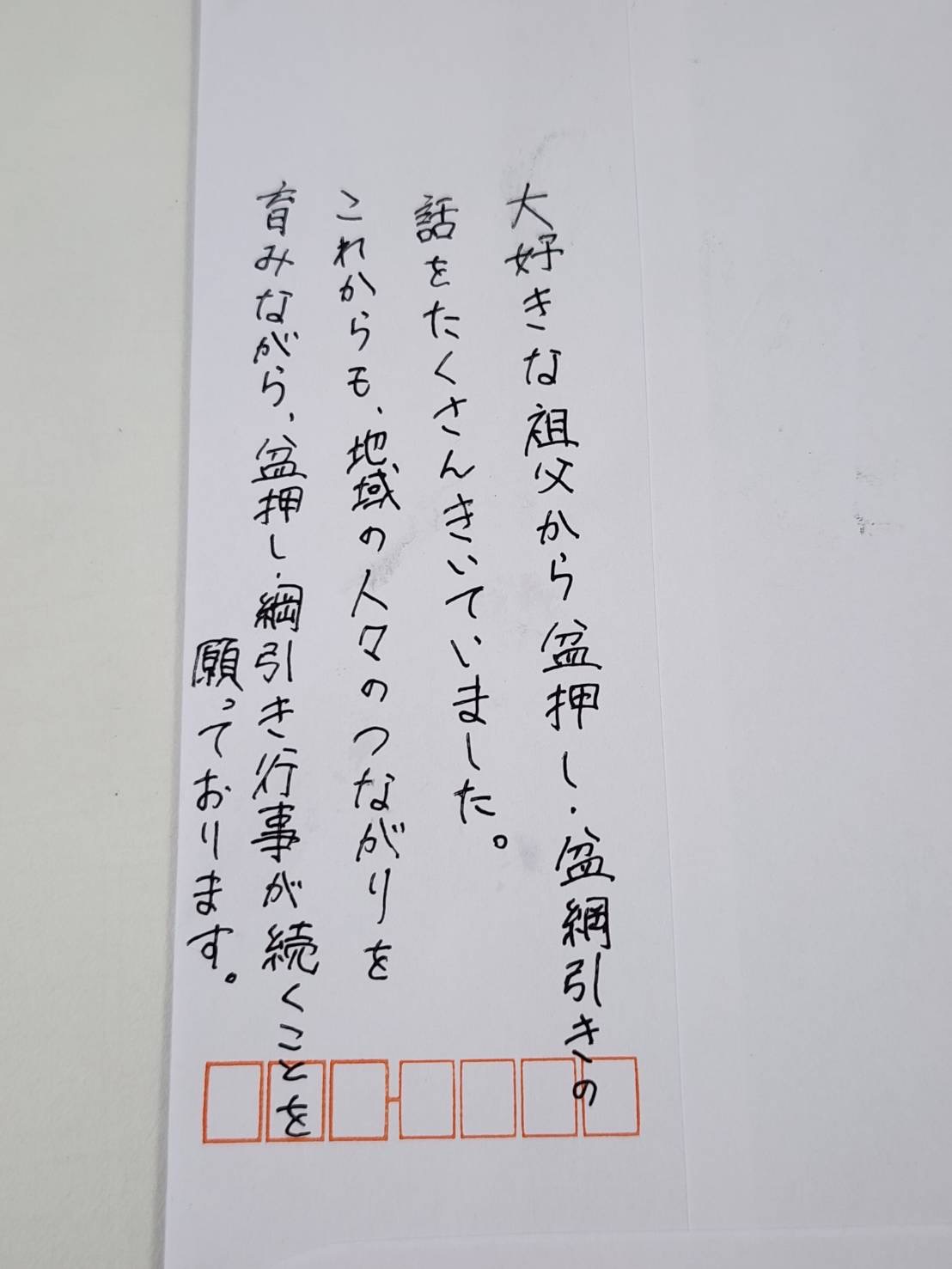

3. 遺族の手紙――受け継がれる声

巡行の途中、皆の前で一通の手紙が読み上げられました。声にのせられた文字は、たちまち空気の密度を変え、私たちの胸にまっすぐ届きました。

「大好きな祖父から盆押し・盆綱引きの話をたくさんきいていました。これからも、地域の人々のつながりを育みながら、盆押し綱引き行事が続くことを願っております。」

「大好きな祖父」という言葉の温度は、形式張った挨拶の温度とは違います。その温度が、私たちの心の古い引き出しをそっと開けました。祖父母に手を引かれて歩いた帰り道、縁側で聞いたむかし話、背中越しに見た浴衣の柄。忘れたと思っていた景色が、灯りに照らされて浮かび上がります。私たちはそこで気づきました。祭りは過去を生き返らせる装置であり、未来を温める装置でもあるのだ、と。

4. 幼い手と若い背中――別れの涙、出会いの誓い

この日、最も多くの涙を誘ったのは、幼い子どもと青年部の小学生のやり取りでした。参拝を終えて次の家へ向かおうとすると、小さな子が小学生の袖をぎゅっとつかみ、離れたがらない。小学生はしゃがんで目線を合わせ、小さな手を包むように握りました。言葉は少なくていい、むしろ少ないほどいい。一緒にいた時間の温度が、その手のひらに残っている限り。

別れの涙は、出会いを深くするためにあるのだと、この瞬間は教えてくれました。小学生の背中に、幼い子は未来の自分を見つけ、私たちは自分の少年時代を見つけました。記憶が折り重なるところに、行事は骨格を持ちはじめます。

5. 食卓――涙と笑顔が混ざり合う場所

参拝を終えると、集会所では小さな打ち上げの準備が整っていました。青年部が腕をふるった鍋や大皿、温かな湯気、配膳を手伝う子どもたち。テーブルに並ぶのはご馳走ではなく、「気持ちを持ち寄った料理」でした。皿を回し、コップを合わせ、今日の出来事を語り合う。どの言葉にも、祈りの余韻がありました。

食卓は、物語の終わりではありません。次の章の書き出しです。笑い声に混ざるすすり泣き、遠慮がちな拍手、鍋の底をさらう音。どれもが「続ける」ことへの賛成票でした。伝統は勇ましい掛け声だけで守られるのではない。静かな継続の意思、地味な手間、名もない働きの総和で、翌年の夏は運ばれてきます。

6. 終章――明日へ続く灯りとして

夜が深まるほど、灯りは濃く見えます。提灯の白は、涙でにじんでも白いまま。「また来年もここで」という約束が、声に出さずとも通じ合う。——初盆参りは、行事の名前ではありません。亡き人とともに生きる覚悟のことです。今日交わした約束が、明日の盆押しへ、来年の夏へ、次の世代へと灯りを運んでいくでしょう。

読者のみなさまへ

福岡市の夏祭りを支えるのは、華やかな見どころだけではありません。初盆参りのような静かな行事が、地域の土台をつくっています。もしこの記事がどなたかの記憶の引き出しをそっと開けたなら、それは亡き人からの贈り物です。どうか、あなたの大切な人にも、この灯りが届きますように。